Scan our QR code to stay updated with the recent news and upcoming events.

2025.3.7- 2025.4.19

上海市黄浦区南苏州路955号西侧303室

观看之道

文本:庄子睿

孙晶、李威和陈文的作品正是对这种观看方式的回应。他们通过各自的艺术语言,探讨了视觉与认知、物质与符号之间的张力,从而挑战了传统的观看方式。孙晶的“圣山”系列与李威对汉字形态的变形,都触发了观众对于观看和阅读的思考;陈文则通过材料的转化与再创造,提醒我们视觉经验的多重层面。

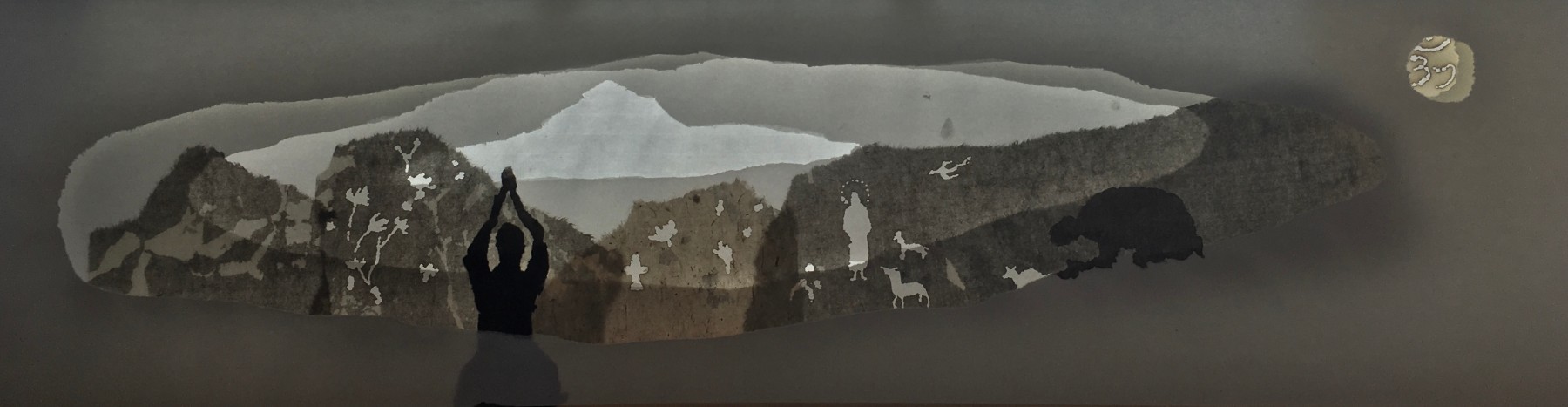

孙晶的创作深入探索自我、宇宙意识与精神性,延续极简主义视觉语言,同时融合东方哲学的内观性。在“圣山”系列中,她通过极简山脉图像与纸媒艺术,探讨“小我”与“大我”的关系,契合印度哲学中的不二论(Advaita Vedanta),认为个体意识与宇宙意识是同一的。作品灵感源自印度的Arunachala山,象征湿婆的圣山,承载着她对个体意识与宇宙意识的哲学思考。在《圣山 No.1》中,孙晶通过光的表现呈现“自性之光”,与伦勃朗对内在光的刻画、詹姆斯·特瑞尔的光环境艺术相呼应。《圣山 No.2》进一步延伸至人与自然、人与动物的互动,结合当地的绕行仪式,象征“大我之路”的探索。这一空间体验与理查德·朗的地景艺术相呼应,并借鉴中国文人山水画的“游观”传统,营造沉浸式冥想体验。

在“无题”系列中,孙晶深入探讨色彩、形态与空间的关系,强调色彩与形态不仅是视觉元素,也承载着情感与哲学思想。她通过对比和几何秩序寻找平衡,并在“去物象化”过程中保持东方哲学中对“道”的追寻,寻求超越性流动。她认为非具象符号的开放性使其超越固有认知,为观者提供更自由的想象空间,创造不断生成新意义的体验。

纸媒在孙晶的创作中占有重要地位,尤其是宣纸。她通过拓展纸媒的表现可能性,如利用香燃烧在纸上留下的痕迹,探讨存在与虚无之间的流动性。燃烧留下的形态与空无形成矛盾,回应了德里达在解构主义中关于“书写与踪迹”的思考,作品在“在场”与“缺席”之间游离。孙晶的作品不仅探索视觉语言,更对精神维度进行思考,邀请观者进入一个不断变化的精神空间,感知自我与世界的流动关系。

孙晶的作品不仅是视觉语言的探索,更是对精神维度的思考。她的创作过程如同一场持续的“减法”实践,回归最基本的元素,在抽象的框架中构建自由、秩序与情感。这种“极简但充满精神张力”的方式,使她的作品在当代艺术语境中具备了跨文化的思辨性,与极简主义、地景艺术、东方哲学乃至现象学思考形成了多层次的对话。她通过这些作品,邀请观者进入一个开放的、不断变化的精神空间,感知自我与世界的流动关系。

李威的最新系列作品以中国汉字为核心,通过独特的视觉语言探讨文字的文化基因、历史脉络与个体经验的交汇。她将汉字视作“中华文明的DNA”,通过古文字学和篆刻艺术展现汉字演变及其承载的社会、科技等脉络。在她的作品中,汉字不仅是符号,更是文化的缩影和时间的凝固。

李威的作品重构了符号学层面的汉字,探讨其在符号学和图像学上的可能性。她采用铝板为载体,结合不规则篆刻与多层次的视觉实验,如水性木器漆和龟裂肌理,使作品既保留传统书写精髓,又具当代艺术特征,呼应本雅明对“灵光”的探讨。作品中的汉字形态既庄重又充满新视觉可能性,展现出个体化与系统化之间的张力,类似福柯对语言、权力与主体性的讨论。

在展示方式上,李威突破传统平面悬挂方式,采用更自由的布置与动画形式,使汉字富有生命力,增强视觉张力。她希望作品在建筑幕墙等大规模平台呈现汉字的魅力。李威的作品是文化记忆的再激活,尝试在历史与当下、个体与文化之间建立桥梁,让汉字成为感知世界的一种方式。这一方法论与当代文化理论,如詹明信的后现代文化符号学,形成深刻对话。

陈文的作品通过自然材料和多样的艺术媒介,深入探讨材料、形式与观众感知之间的复杂关系。木材、树脂和羊毛等自然元素反映了他对人与自然关系的深刻思考。他关注这些材料所揭示的当代艺术认知困境,而非仅仅它们的象征意义。陈文的创作与20世纪极简主义艺术相契合,通过简约形式深入讨论“虚实”与“误读”的互动,挑战观众的感知与理解。

作品中的羊毛因其柔软性与温度感知特性,唤起观众的触觉体验。在《伸》中,羊毛的流动性与柔软性回应了人类对感知的回归,体现了陈文对感官能力恢复的思考。他认为,现代观众不需要过度刺激感官,而是应恢复与材料和环境的直接联系。

陈文的创作过程充满时间性思考,艺术创作不仅是对外在世界的回应,也是一种时间构建。在现代社会的“效率至上”观念下,创作过程本身便成为对时间的反思。作品中的时间性体现了他对社会快节奏生活的批判。

从社会学角度来看,陈文的作品反映了当代社会对真理、权力与象征的重新定义。在《提》和《K》中,他通过抽象形式探讨“虚实”和“误读”的关系,揭示社会中人与自然、人与他者之间的矛盾与紧张。他通过自然材料的使用,反思社会结构与人类存在的现状,作品不仅是艺术形式的探索,更是社会批判。

陈文对时间的关注与“时间社会学”理论产生共鸣,特别是在创作过程中,他赋予作品时间性,表现了对现代社会快节奏生活的反思。

孙晶、李威与陈文的作品,呈现了观看的多层次与多样性,他们以艺术为媒介,探索了人类如何通过视觉去理

解世界,去解构固有的视觉符号与意义。这场展览鼓励观众思考,视觉不仅是感官的刺激,它同样承载着复杂

的社会和历史背景,影响着我们对现实的感知与判断。我们希望通过这场展览,探索观看的多重维度。艺术家们通过各自的语言,带领我们走入一个更为复杂的视觉世界,挑战我们对观看的传统认知。

观看不仅是一种单纯的视觉行为,它是不断变化的,它是历史的、文化的,是个人的、集体的。通过重新审视

我们如何看待艺术,如何看待世界,我们开始意识到,每一次观看,都是一次重新理解自我的机会。

圣山 The Sacred Mountain No.1 40x20cm 墨、矿物质颜料、纸、焚香、有机玻璃 Ink, mineral pigment, paper, incense burn, plexi 2022

圣山 The Sacred Mountain No.2 120x30cm 墨、矿物质颜料、纸、焚香、有机玻璃 Ink, mineral pigment, paper, incense burn, plexi 2022

观看之道

文本:庄子睿

孙晶、李威和陈文的作品正是对这种观看方式的回应。他们通过各自的艺术语言,探讨了视觉与认知、物质与符号之间的张力,从而挑战了传统的观看方式。孙晶的“圣山”系列与李威对汉字形态的变形,都触发了观众对于观看和阅读的思考;陈文则通过材料的转化与再创造,提醒我们视觉经验的多重层面。

孙晶的创作深入探索自我、宇宙意识与精神性,延续极简主义视觉语言,同时融合东方哲学的内观性。在“圣山”系列中,她通过极简山脉图像与纸媒艺术,探讨“小我”与“大我”的关系,契合印度哲学中的不二论(Advaita Vedanta),认为个体意识与宇宙意识是同一的。作品灵感源自印度的Arunachala山,象征湿婆的圣山,承载着她对个体意识与宇宙意识的哲学思考。在《圣山 No.1》中,孙晶通过光的表现呈现“自性之光”,与伦勃朗对内在光的刻画、詹姆斯·特瑞尔的光环境艺术相呼应。《圣山 No.2》进一步延伸至人与自然、人与动物的互动,结合当地的绕行仪式,象征“大我之路”的探索。这一空间体验与理查德·朗的地景艺术相呼应,并借鉴中国文人山水画的“游观”传统,营造沉浸式冥想体验。

在“无题”系列中,孙晶深入探讨色彩、形态与空间的关系,强调色彩与形态不仅是视觉元素,也承载着情感与哲学思想。她通过对比和几何秩序寻找平衡,并在“去物象化”过程中保持东方哲学中对“道”的追寻,寻求超越性流动。她认为非具象符号的开放性使其超越固有认知,为观者提供更自由的想象空间,创造不断生成新意义的体验。

纸媒在孙晶的创作中占有重要地位,尤其是宣纸。她通过拓展纸媒的表现可能性,如利用香燃烧在纸上留下的痕迹,探讨存在与虚无之间的流动性。燃烧留下的形态与空无形成矛盾,回应了德里达在解构主义中关于“书写与踪迹”的思考,作品在“在场”与“缺席”之间游离。孙晶的作品不仅探索视觉语言,更对精神维度进行思考,邀请观者进入一个不断变化的精神空间,感知自我与世界的流动关系。

孙晶的作品不仅是视觉语言的探索,更是对精神维度的思考。她的创作过程如同一场持续的“减法”实践,回归最基本的元素,在抽象的框架中构建自由、秩序与情感。这种“极简但充满精神张力”的方式,使她的作品在当代艺术语境中具备了跨文化的思辨性,与极简主义、地景艺术、东方哲学乃至现象学思考形成了多层次的对话。她通过这些作品,邀请观者进入一个开放的、不断变化的精神空间,感知自我与世界的流动关系。

李威的最新系列作品以中国汉字为核心,通过独特的视觉语言探讨文字的文化基因、历史脉络与个体经验的交汇。她将汉字视作“中华文明的DNA”,通过古文字学和篆刻艺术展现汉字演变及其承载的社会、科技等脉络。在她的作品中,汉字不仅是符号,更是文化的缩影和时间的凝固。

李威的作品重构了符号学层面的汉字,探讨其在符号学和图像学上的可能性。她采用铝板为载体,结合不规则篆刻与多层次的视觉实验,如水性木器漆和龟裂肌理,使作品既保留传统书写精髓,又具当代艺术特征,呼应本雅明对“灵光”的探讨。作品中的汉字形态既庄重又充满新视觉可能性,展现出个体化与系统化之间的张力,类似福柯对语言、权力与主体性的讨论。

在展示方式上,李威突破传统平面悬挂方式,采用更自由的布置与动画形式,使汉字富有生命力,增强视觉张力。她希望作品在建筑幕墙等大规模平台呈现汉字的魅力。李威的作品是文化记忆的再激活,尝试在历史与当下、个体与文化之间建立桥梁,让汉字成为感知世界的一种方式。这一方法论与当代文化理论,如詹明信的后现代文化符号学,形成深刻对话。

陈文的作品通过自然材料和多样的艺术媒介,深入探讨材料、形式与观众感知之间的复杂关系。木材、树脂和羊毛等自然元素反映了他对人与自然关系的深刻思考。他关注这些材料所揭示的当代艺术认知困境,而非仅仅它们的象征意义。陈文的创作与20世纪极简主义艺术相契合,通过简约形式深入讨论“虚实”与“误读”的互动,挑战观众的感知与理解。

作品中的羊毛因其柔软性与温度感知特性,唤起观众的触觉体验。在《伸》中,羊毛的流动性与柔软性回应了人类对感知的回归,体现了陈文对感官能力恢复的思考。他认为,现代观众不需要过度刺激感官,而是应恢复与材料和环境的直接联系。

陈文的创作过程充满时间性思考,艺术创作不仅是对外在世界的回应,也是一种时间构建。在现代社会的“效率至上”观念下,创作过程本身便成为对时间的反思。作品中的时间性体现了他对社会快节奏生活的批判。

从社会学角度来看,陈文的作品反映了当代社会对真理、权力与象征的重新定义。在《提》和《K》中,他通过抽象形式探讨“虚实”和“误读”的关系,揭示社会中人与自然、人与他者之间的矛盾与紧张。他通过自然材料的使用,反思社会结构与人类存在的现状,作品不仅是艺术形式的探索,更是社会批判。

陈文对时间的关注与“时间社会学”理论产生共鸣,特别是在创作过程中,他赋予作品时间性,表现了对现代社会快节奏生活的反思。

孙晶、李威与陈文的作品,呈现了观看的多层次与多样性,他们以艺术为媒介,探索了人类如何通过视觉去理

解世界,去解构固有的视觉符号与意义。这场展览鼓励观众思考,视觉不仅是感官的刺激,它同样承载着复杂

的社会和历史背景,影响着我们对现实的感知与判断。我们希望通过这场展览,探索观看的多重维度。艺术家们通过各自的语言,带领我们走入一个更为复杂的视觉世界,挑战我们对观看的传统认知。

观看不仅是一种单纯的视觉行为,它是不断变化的,它是历史的、文化的,是个人的、集体的。通过重新审视

我们如何看待艺术,如何看待世界,我们开始意识到,每一次观看,都是一次重新理解自我的机会。